“Saya tidak mendukung orang-orang LGBTQ+, tapi saya tetap menghargai mereka,”

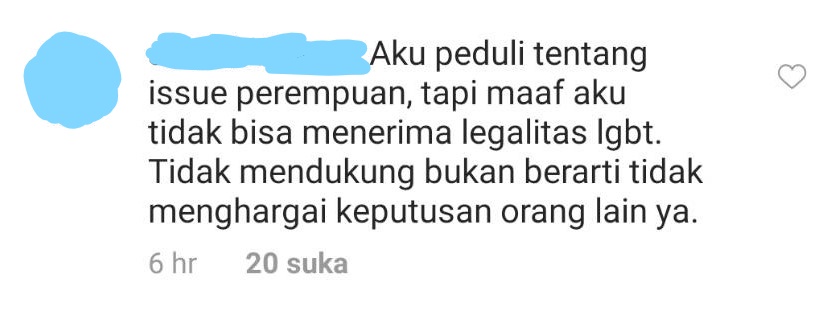

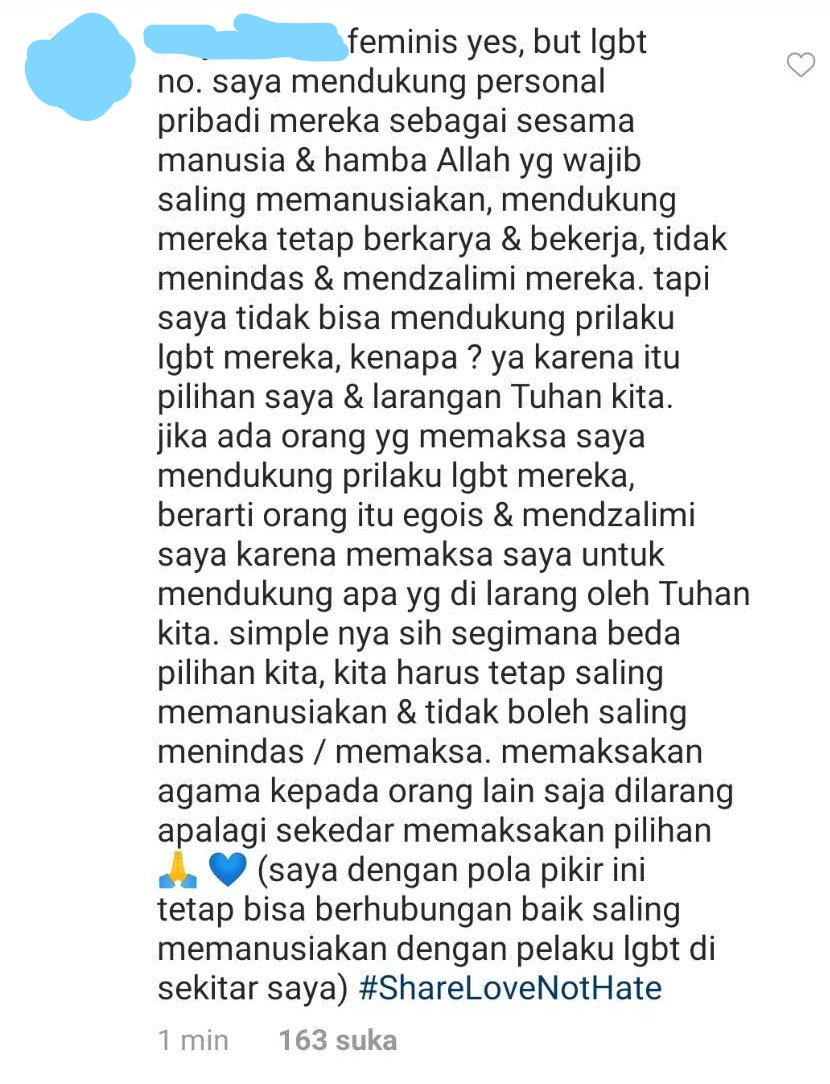

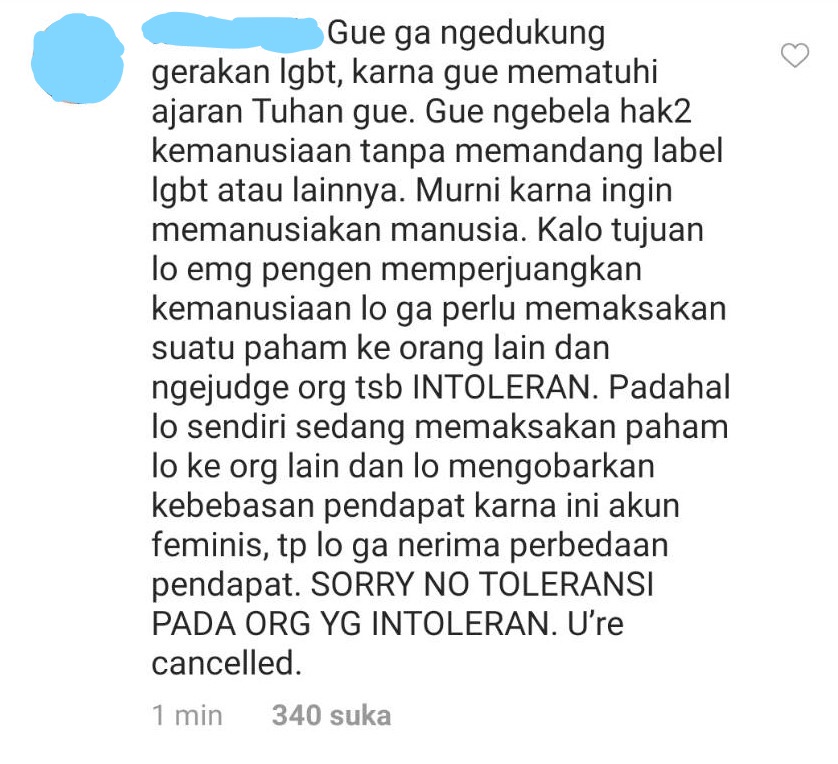

SERPONG, ULTIMAGZ.com – Selama Pride Month berlangsung, ekspresi di atas merupakan banyak hal yang diucapkan oleh banyak orang ketika perjuangan Hak Asasi Manusia LGBTQ+ disuarakan. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa komentar orang-orang di kolom komentar postingan akun feminis di Instagram, @lawanpatriarki ketika membicarakan hak LGBTQ+ (20/06/2020).

Sekilas, mungkin sebagian dari kita akan bertanya, “Apa yang salah dari pernyataan-pernyataan seperti ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka menghargai orang-orang LGBTQ+?” Masalahnya, pernyataan-penryataan tersebut adalah pemikiran diskriminatif yang dihias sedimikian rupa agar tidak terlihat diskriminatif. Bahkan, orang-orang yang diskriminatif ini menuduh orang-orang yang memperjuangkan hak LGBTQ+ lah yang intoleran. Tulisan ini tidak akan membahas feminisme, tapi menjelaskan mengapa pernyataan-pernyataan tersebut adalah diskriminatif dan intoleran serta mengapa mengkritisi pemikiran-pemikiran diskriminatif ini adalah usaha untuk mempertahankan masyarakat yang toleran.

Mengapa demikian? Untuk memudahkan pemahaman bersama, mari sepakat untuk berasumsi arti “tidak mendukung” adalah tidak mendukung orang-orang LGBTQ+ mendapatkan hak mereka sebagai warga negara oleh negara. Di sini, kata “tidak mendukung” dan “menghargai” sesungguhnya saling bertentangan. Apa artinya? Mereka tidak mendukung orang lain mendapatkan hak yang setara dengan orang lain karena orientasi seksual mereka yang berbeda dari kelompok mayoritas. Terkunci dengan “netralitas”, orang-orang “tidak mendukung, tapi menghargai” tidak mendukung orang-orang LGBTQ+ menerima perlindugan negara sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, diusir dan diancam dibunuh oleh keluarga kandungnya sendiri, dipecat secara tidak adil, kesulitan mencari tempat tinggal, dan mengalami diskriminasi lainnya. Namun, di sisi lain, arti “menghargai” ini biasanya bermakna bahwa seharusnya orang-orang LGBTQ+ tidak menerima kekerasan fisik dan tidak dibenci. Namun betapa membingungkannya, di saat yang bersamaan mereka tidak mendukung orang-orang LGBTQ+ mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Netral karena Agama?

Namun, mungkin akan ada yang bertanya, “Bukankah kita bisa mengambil posisi netral dalam melihat masalah?”

Profesor filsafat J. Budziszewski, dalam tulisannya “The Illusion of Moral Neutrality” (1993), mengungkap bagaimana posisi “netral” sesungguhnya adalah ilusi. “Masalah dari netralitas adalah, penganutnya tidak bisa menjawab pertanyaan ‘Kenapa netral?’ tanpa mengikatkan diri terhadap suatu nilai—seperti kedamaian sosial, ekspresi diri, kepercayaan diri, harga diri etnis, atau nilai lain yang mereka miliki—sehingga melanggar posisi netralitas mereka sendiri.”

Hal ini benar. Banyak orang memutuskan mengambil posisi “tidak mendukung, tapi menghargai” karena agama yang mereka anut dan kita sudah melihat bagaimana posisi ini tetap bermasalah karena saling bertentangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah nilai yang dianut oleh pribadi atau suatu kelompok seperti agama adalah justifikasi yang kuat untuk tidak menoleransi orang lain?

Kembali meminjam pemahaman J. Budiziszewski, toleransi artinya adalah ketika orang-orang menahan diri untuk meniadakan “sesuatu” walaupun orang-orang yang menahan diri tersebut mungkin berpikiran untuk melakukannya. Di sisi lain, mengapa orang-orang yang menahan diri ini berpikiran untuk meniadakan “sesuatu” itu sejak awal? Hal ini dikarenakan mereka menganggap “sesuatu” ini sebagai hal yang salah, menyakitkan, melukai, ofensif, atau tidak pantas untuk disetujui. Namun, kalau begitu, mengapa orang-orang perlu menahan diri untuk menentang hal-hal yang negatif menurut mereka? J. Budiziszewski menjawab, kita melakukan toleransi untuk mencegah terjadinya ‘greater evil’ atau mencapai ‘greater good’. Mencegah hal buruk yang bisa terjadi atau menuju hal yang lebih baik.

Contohnya ada di Indonesia, yaitu konsep toleransi antar umat beragama. Tentu, bisa diasumsikan orang-orang beragama A menganggap orang-orang beragama B sesat. Namun, apakah memaksakkan menjunjung nilai agama terhadap mereka semua yang bersalah menurut agama A adalah hal yang benar? Jawabannya adalah tidak. Sejarah membuktikan bagaimana konflik antar umat beragama membawa manusia pada tragedi kekerasan demi kekerasan yang menyedihkan.

Selain itu, konsekuensi memaksakan semua orang taat beragama agar tidak terdiskriminasi lebih banyak membawa kerugian dalam hidup bermasyarakat. Apa jadinya kalau kita konsisten mendiskriminasi mereka semua yang berdosa seperti meminum alkohol, bergosip, melakukan masturbasi, memakan daging babi (larangan dalam agama Islam), memakan daging sapi (sapi suci menurut agama Hindu)? Apakah orang-orang berdosa pantas menerima diskriminasi sementara rasanya aman untuk berasumsi tidak ada satu pun warga negara beragama yang berani mengaku dirinya bersih dari semua dosa? Maka dari itu, justifikasi bersikap ‘netral’ karena agama untuk mendiskriminasi orang lain yang salah menurut agama adalah hal yang tidak benar dan intoleran.

Intoleran?

Mungkin, akan ada yang bertanya, “Bukankah menolak opini yang berbeda (tidak mendukung, tapi menghargai) adalah intoleransi? Bukankah seharusnya kita menghormati mereka yang memiliki pemahaman berbeda?”

Karl Popper, melalui bukunya “The Open Societies and Its Enemies” (1971), menjelaskan bahwa untuk menjaga prinsip kemanusiaan dan hak manusia yang setara dalam suatu masyarakat, kita perlu untuk menoleransi mereka yang tidak intoleran dan mereka yang tidak menyebarkan ide intoleran. Singkat kata, keputusan moral semua orang harus dihargai, kecuali yang bertentangan dengan ide toleransi itu sendiri. Justifikasi Karl Popper adalah “Paradox of Tolerance” atau Paradoks Toleransi.

“Toleransi tanpa batas akan menghilangkan toleransi. Jika kita memperluas toleransi tanpa batas bahkan terhadap mereka yang intoleran, jika kita tidak siap untuk mempertahankan masyarakat toleran menghadapi kehancuran orang-orang intoleran, orang-orang toleran dan toleransi itu sendiri akan hancur,” tulis Popper.

Popper mengklarifikasi bahwa ia tidak berarti menyarankan untuk menekan pemikiran-pemikiran intoleran dengan syarat selama masih bisa ditangani dengan argumen rasional dan diperiksa terus-menerus oleh opini publik. Namun, Karl menekankan juga bahwa atas nama toleransi, kita seharusnya menentang pemikiran-pemikiran toleransi, bahkan dengan paksa jika pihak intoleran tidak bisa beragumen secara rasional. Banyak mereka yang intoleran yang menolak menyampaikan ide mereka bukan melalui argumen rasional, melainkan tinju dan senjata. Maka dari itu, menurut Karl, mereka yang intoleran dan melakukan persekusi harus diperlakukan sebagai kriminal, diperlakukan sama dengan tindakan-tindakan yang tidak bisa ditoleransi seperti pembunuhan, penculikan, dan perbudakan.

Meminjam pemahaman Popper, opini yang intoleran dan bersifat diskriminatif memang seharusnya tidak ditoleransi. Sudah seharusnya mereka yang intoleran menerima kecaman yang keras ketika diekspresikan karena cenderung diskriminatif dan irasional. Sekarang ini, ilmu kedokteran sudah mampu menjelaskan bagaimana LGBTQ+ bukanlah penyakit dan sejarah di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru menunjukkan bagaimana sebenarnya orang-orang LGBTQ+ bisa hidup berdampingan dengan orang-orang heteroseksual. Sementara itu, mereka yang intoleran cenderung beragumen secara irasional, seperti orientasi seksual bisa menular, mendatangkan penyakit seksual, menjadikan dunia punah, menyebabkan bencana alam, atau tidak sesuai dengan agama walaupun hidup berdampingan dengan agama lain yang ‘sesat’ di waktu yang sama. Justifikasi orang-orang intoleran untuk mendiskriminasi tidaklah kuat.

Kebebasan Berpendapat?

Setelah ini, mungkin ada seseorang yang bertanya lagi, “Namun, bukankah itu mengikis hak kebebasan berpendapat saya?” Selain konsep Paradoks Toleransi, Popper juga menjelaskan konsep “Paradox of Freedom” atau Paradoks Kebebasan melalui bukunya ketika menjelaskan mengapa kapitalisme tidak terbatas akan memicu penderitaan masyarakat, tapi itu bisa dibahas lain waktu. Intinya, lagi-lagi kebebasan yang tidak terbatas juga akan menghilangkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan tidak terbatas berarti orang-orang yang kuat bebas untuk menindas mereka yang lemah tanpa intervensi sama sekali. Ketika seseorang berpendapat bahwa dia bebas mengemukakan pemikiran intoleran, konsekuensinya adalah dia tidak bisa mengecam pemikiran intoleran yang ditujukan kepada dirinya sendiri sehingga berujung pada skenario yang kuat menindas yang lemah. Dengan demikian, kebebasan berpendapat memang tidak bisa dibenarkan untuk menjadi intoleran, terlebih lagi mengujarkan kebencian yang berpotensi memicu kekerasan.

Solusi dari Paradoks Kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini sesungguhnya adalah intervensi hukum. Intervensi hukum dibutuhkan untuk mencegah mereka yang kuat menindas mereka yang lemah. Sayangnya, hukum di Indonesia masih hanya menindak mereka yang mengumbar kebencian terhadap SARA, sedangkan pihak intoleran seperti politikus bisa seenaknya menyebarkan narasi kebencian kepada orang-orang LGBTQ+. Alhasil, orang-orang LGBTQ+ rentan terhadap diskriminasi karena belum ada instrumen hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Dan sebenarnya, instrumen hukumlah yang sekarang paling dibutuhkan oleh mereka untuk dapat hidup dengan sejahtera dengan perlindungan hukum. Kebutuhan akan instrumen ini bukanlah perkara yang bisa “tidak didukung, tapi tetap dihargai”, melainkan harus didukung karena diskriminasi terhadap orang lain tanpa justifikasi yang kuat adalah hal yang tidak bisa dibenarkan, baik itu secara moral atau pun hukum.

Pada akhirnya, orang-orang yang mengatakan “tidak mendukung, tapi menghargai” terkait hak orang-orang LGBTQ+ adalah mereka yang mengklaim bahwa “masalah tidak bisa dilihat dengan hitam dan putih”, tetapi gagal untuk menyadari bahwa perkataan tersebut juga bermakna bahwa memang beberapa masalah jelas sekali terlihat mana yang hitam dan mana yang putih. Mereka gagal memahami bahwa hak asasi manusia yang melekat pada semua orang yang tidak merugikan orang lain adalah hal yang tidak patut didebatkan.

Penulis: Ignatius Raditya Nugraha

Editor: Andi Annisa Ivana Putri

Ilustrasi: theconversation.com

Sumber:

Budziszewski, J. (1993). The illusion of moral neutrality. First Things, 35, 32–37.

Popper, K. R. (1971). The open society and its enemies. Princeton, N.J: Princeton University Press.